As razões do atraso e do subdesenvolvimento

Tendo pela frente a imagem de uma América do Norte poderosa e pujante, nação fundada mais de um século depois do Brasil, intelectuais, escritores, políticos e gente do povo, perguntam-se por que razão um país tão grande como o nosso não seguiu um idêntico destino de prosperidade. Qual teria sido a causa última, o pecado original que faz com que o gigante sul-americano seja sempre incluído entre os “ subdesenvolvidos”, dos “ em desenvolvimento”, ou ainda como “ país emergente”, mas nunca no rol dos definitivamente bem sucedidos?

Portugal, império medíocre

Já vai para mais de século e meio que uma das grandes preocupações dos políticos, escritores e pensadores brasileiros em geral, concentrou-se em encontrar explicações para o subdesenvolvimento do país. Especialmente se comparado com o sucesso dos Estados Unidos. Donde vinha a persistência da síndrome do fracasso que, por vezes, atormenta os brasileiros?

Para responder a isso deve-se recuar alguns séculos, de volta à Metrópole, pois herdou-se tal obsessão dos portugueses. Já nos tempos do Marquês do Pombal ( que foi embaixador em Londres antes de tornar-se primeiro ministro de D.José I, entre 1750-1777), essa fora uma das preocupações dele. Estendida também aos vanguardistas do círculo de Eça de Queirós, se indagavam do porquê do Império Português ser tão medíocre e acanhado se comparado à prosperidade e ao dinamismo dos britânicos, a quem, afinal, historicamente eram tão ligados.

Naqueles tempos, o todo-poderoso Pombal, o “Herói Perfeito” de Basílio da Gama, apontou como causa de tudo o jesuitismo. A Ordem dos Inacianos, milícia da Contra-Reforma Católica, era para ele uma corporação sacerdotal francamente hostil aos ideais do progresso que então vigiam na época do Iluminismo. Além disso, havia uma insanável incúria da burocracia portuguesa, uma espécie de inércia paralisante que a imobilizava, reflexo da falta de iniciativa da nobreza lusitana, que não assumia a liderança de uma política econômica que trouxesse prosperidade ao reino.

Numa sociedade dominada por fidalgos parasitários e sacerdotes obscurantistas, tendo seus ganhos providos pelo nefasto Tratado de Methuen, de 1703 e pela exploração do império marítimo, caberia ao estado ilustrado chamar a si a função de agente impulsionador das coisas.

O esforço pombalino de industrialização, todavia, fracassou, e já na época da Viradeira ( após 1777), o período em que Pombal perdeu o poder, grande parte da politica adotada por ele em favor das atividades manufatureiras tornou-se letra morta, retrocedendo o reino de volta ao ramerrão estagnante do qual somente fora sacudido pelas ocasionais descobertas das minas de ouro e de diamantes no sertão do Brasil colônia. Situação regressista essa registrada na estrofe:

Lisboa já não é/ a mesma que há dez anos se mostrava,/É tudo devoção, tudo são terços,/ Romarias, novenas, via-sacras./Aqui é nossa terra, aqui veremos/ A nossa cara irmã cobrar seu reino."

- O rei da Estupidez

Todavia, a questão continuou no ar. Qual a razão de Portugal, que começara o seu império marítimo bem antes dos inglês, no mínimo com um século de antecipação, vir-se reduzido à insignificância, a ter que sobreviver, como mostrou Fernando A. Novais, à sombra do Império Britânico, seu aliado. Porquê os portugueses continuavam reunidos ao redor das suas vinhas, das quintas e dos morgados, entregues à rotina da lavoura, enquanto os ingleses, pródigos nas artes mecânicas, metiam-se em fábricas e a toda hora inventavam máquinas e inovadores meios de produção?

Eça de Queirós apontou seu dedo acusador diretamente para a sociedade portuguesa do seu tempo, para o domínio completo que os padres exerciam sobre tudo. Denunciou a beatice e a carolice bocó de grande parte da população que a mantinha infensa aos apelos da prosperidade material, conformada com o sem-fim de missas e rosários, de procissões e imagens de santinhos, esconjurando tudo a toda hora com cruz-credos, como ele expôs no “O Crime do Padre Amaro”(1875) e “ A relíquia”(1883).

Com o tempo, cansado do esforço inútil em denunciar aquela situação infensa à mudança, ele também desistiu e voltou-se a celebrar, numa das suas obras derradeiras “ A cidade e as serras”, publicação póstuma de 1901, as doçuras da vida rural e do retiro. Morreu acreditando que Portugal era irrecuperável.

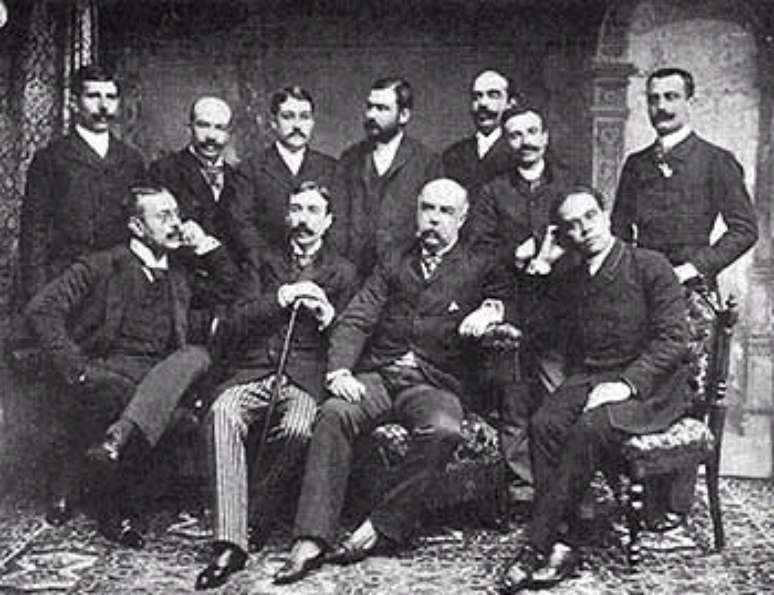

Como exemplo marcante dessas atitudes antagônicas de ingleses e portugueses frente aos desafios dos tempos, basta lembrar que enquanto os primeiros, ainda no século XVIII, reuniam-se ao redor de Erasmus Darwin ( avô do cientista), líder da Sociedade Lunar, associação criada para trocar informações científicas e fomentar descobertas (entre os quais se encontrava James Watt, o inventor da máquina à vapor); Eça de Queirós e seus amigos ( Ramalho Ortigão, Antônio Cândido, Lobo de Ávila e Guerra Junqueira), mais de um século e meio depois, na década de 1890, organizaram uma estranha sociedade que, pela sugestão de Oliveira Martins, significativamente designou-se de Os Vencidos da Vida.

A culpa da monarquia e da escravidão

No Brasil, foi nos estertores do Segundo Reinado ( 1840-1889), que cresceu a ideologia de que a explicação para o atraso pátrio devia-se à estrutura política monárquica e à existência da escravidão. Os Estados Unidos haviam abolido a “peculiar instituição” no decorrer da Guerra Civil ( 1861-1865) sem que isso empanasse a ascensão ou bloqueasse a crescente prosperidade dos americanos, como muitos escravocratas temiam. Era o Império dos Braganças e o cativeiro dos negros, a Corte de São Cristóvão e a existência da senzala, compondo uma associação maligna, quem negava ao Brasil ser uma potência da mesma dimensão do seu vizinho do norte.

Qual então remédio a adotar? Além da imediata abolição da escravidão, (alcançada pelo decreto imperial de 13 de maio de 1888), devia acelerar-se a substituição total do trabalho servil pela intensificação da colonização européia, como por igual adotar o positivismo de Auguste Comte como ideologia do progresso. Politicamente, a solução era implantar o regime republicano, presidencialista e federativo, como a melhor expressão da modernidade, como de fato se deu em 15 de novembro de 1889. Fazer do Brasil uma Nova Canaã, a contrapartida sul-americana aos Estados Unidos.

A fobia ao lusitano e o trauma racial

Caído o Império, precisou-se rebatizar o Brasil. No afã de aproximar-se cada vez mais da América do Norte, além de favorecer a política de colonização e a divisão federalista, adotou-se, por ingerência do liberalismo de Ruy Barbosa, a designação de República dos Estados Unidos do Brasil. Paralelo a tomada de consciência do atraso nacional, cresceu ainda mais a fobia ao lusitano. As desgraças nacionais, dizia-se abertamente, advinham da colonização portuguesa. Ela impedira o Brasil alcançar a sua vocação de grandeza. Tivessem sido anglo-saxãos ou holandeses os desbravadores, a história teria sido outra.

Ao enviarem para cá gente desqualificada, degradados, criminosos, gente socialmente inferior, além de terem importado escravos, os lusitanos teriam inviabilizado as possibilidades do país atingir um patamar igual ao dos americanos. (*) Dai , por excesso, passaram a enaltecer os índios e a vida indígena de um modo geral, contrapondo-a ao antigo colonizador promovido a ser uma espécie de bode expiatório coletivo das mazelas nacionais.

Como ponderou então o dr. Nina Rodrigues, emérito médico e antropólogo baiano, “ Há flagrante injustiça no zelo que pomos em defender os foros da nossa linhagem. Desabrida a intolerância com os portugueses. Não há quem não se julgue autorizado a depreciá-los e deprimi-los. Como que pesa e envergonha o sangue português que nos corre nas veias, e a cada passo...clamamos em altos brados que a nossa decadência provém da incapacidade cultural dos lusitanos, da baixa estirpe dos degradados.... (Os africanos no Brasil, 1905).

(*) Chegaram ao Brasil, vindo da África 3.647.000 de escravos, ou 38% do total importado pelas três Américas.

O exagero nativista e o racismo

Deu-se, então, nos primórdios da República, além de uma esbaforida imitação do sistema norte-americano, um exagero nativista. Ao tempo que rejeitou-se o português enalteceu-se a etnia indígena e as coisas exclusivamente nacionais. Jacobinismo que teve fôlego curto. Lima Barreto satirizou-a ao criar o seu famoso personagem, tipo acabado do chauvinista caricato: o major Policarpo Quaresma ( O triste fim de Policarpo Quaresma, 1916).

Nativismo que logo foi questionado pela afluência das doutrinas racistas, então em moda na Europa e que logo chegaram ao Brasil. Na transição do século XIX para o XX elas tomaram corpo devido as teorias de Hippolyte Taine, de Francis Galton, de H.S. Chamberlain, autores que, enaltecendo os arianos, afirmavam que os povos de cor não tinham condições de atingir à civilização.

Quem fosse negro, pardo, ou descendente da raça vermelha, estava sentenciado ao atraso e à pobreza. Somente os brancos, habitantes do hemisfério norte eram evoluídos. Sendo que o pior de tudo para os eugenistas de plantão era a mistura racial, pois ela enfraquecia duas “raças fortes”, a branca e a negra ( muito da desesperança de Euclides da Cunha vinha exatamente disso). Ora, como o Brasil poderia almejar participar do mundo civilizado se precisamente o que predominava por aqui era um intenso intercurso racial, um enorme caldeirão étnico onde brancos, negros e índios se acasalavam sem cessar há mais de quatro séculos? Os brasileiros sentiram-se perpetuamente estigmatizados frente às doutrinas racistas.

O Jeca Tatu

Uma das mais forte imagens autocríticas criadas por um intelectual brasileiro seguramente foi a Jeca Tatu, tipo inventado por Monteiro Lobato ( Urupês, 1918). Não pairava dúvida, no entender dele, que a célula última que explicava o nosso atraso estava representada pelo caipira interiorano, preguiçosos e amarelecido pelas doenças. Pobre espectro humano capaz de passar horas e horas sentado à beira de uma estrada pitando um palheiro assistindo, inerte, a vida, a ciência, o progresso, passar à frente dele sem que o pobre diabo esboçasse qualquer reação ou desejo de sair daquele estado de indiferença e inanição. O Jeca tornou-se uma cruel metáfora do Brasil.

A imagem do Jeca Tatu, com a cabeça coberta por um chapéu de palha furado e atacado pelo bicho-de-pé, pairou por decênios no imaginário coletivo dos brasileiro como a mais forte assombração do país. Não era a herança portuguesa, nem o passado escravista que de longe lançavam suas sogas amarrando e travando as possibilidades maiores do Brasil, era a nossa gente mesmo. Sentimento critico esse, em relação ao Brasil, que confirmou-se ainda mais quando Monteiro Lobato passou uma boa temporada nos Estados Unidos, entre 1929 – 1932 ( experiência registrada no seu ensaio “América”).

Orgulho da etnia

Enquanto Oliveira Viana, reproduzindo as teses racistas importadas da Europa, depositava suas esperanças no Brasil Meridional “arianisado” pela imigração européia, a verdadeira resposta ao repto racista veio de Gilberto Freyre, autor de uma prodigiosa obra de interpretação da sociedade brasileira, apresentada na trindade composta por “Casa Grande e Senzala” ( 1933), “ Sobrados e Mocambos”(1936), e “ Ordem e Progresso” ( de 1959). Recuperou ele, por primeiro, a importância da colonização lusitana apontando-a como a mais hábil e flexível para lidar com as complexidades do trópico. Portugal, justo por ter um pé na Europa e outro na África, havia conseguido a façanha de erguer uma sociedade peculiar nas terras do Brasil: a Civilização Luso-tropicalista.

Civilização caracterizada entre outras coisas pela sua incrível plasticidade racial, o que impediu a formação de regimes racistas como aqueles que vigiam no sul dos Estados Unidos e na África do Sul, conseguindo legar aos brasileiros um clima de afabilidade inter-racial. Ao invés de exasperar-se com a presença negra, como era costume e como lamentava Nina Rodrigues, ele enalteceu a enorme contribuição africana ao modo de ser dos brasileiros, que ia desde a presença da mãe-preta, a aia das famílias brancas, até os alimentos e bebidas. O esforço de Gilberto Freyre, em grande parte bem sucedido, concentrou-se em fazer com que os brasileiros se aceitassem como eram, para que não ficassem eternamente se lamentando, enrolados num complexo de inferioridade por não terem sido colonizados pelos ingleses ou pelos batavos.

O marxismo e o nacionalismo

No após Segunda Guerra Mundial, a questão da dimensão do subdesenvolvimento adquiriu outros foros. A busca por explicações políticas ou culturalistas ( que atribuíam o atraso nacional à vida longa da monarquia escravagista, à herança lusitana, à excessiva miscigenação ou ao caboclo), cristalizou-se num outro patamar: o estrutural, de horizontes bem mais amplos. A influência marxista e a keynesiana, teorias contemporâneas do prestígio alcançado pela URSS na Segunda Guerra Mundial e das políticas públicas inspiradas em John M. Keynes, se fizeram cada vez mais presentes no Brasil. Da enormidade dos trabalhos produzidos deste então, ressalta-se o de Caio Prado Jr. e o de Celso Furtado como os mais representativos dessas duas correntes. Para eles, guardadas as diferenças, a razão do atraso devia-se prioritariamente às causas externas, a maioria delas alheias à vontade dos brasileiros.

Para os marxistas e para os histórico-estruturalistas ( como os keynesianos de esquerda se diziam), num universo dominado pelo capitalismo imperialista não havia espaço para o crescimento nacional, autônomo. O sistema internacional, hegemonizado pelas potência do Primeiro Mundo, sugava todos os recursos, econômicos e materiais, fazendo com que a concentração de capital e riqueza se desse bem longe do Brasil.

Esses Teóricos da Descolonização ou da Revolução, como então foram entendidos, diziam que impedido de acumular a poupança interna, para sobreviver, o país vivia à mingua, eternamente dependente da banca internacional, obrigado a contratar empréstimos lesivos, sendo esganado por juros escorchantes. Uma espécie de titã preso à rocha pelos grilhões do endividamento externo. De certo modo, era uma explicação mais sofisticada do que a apresentada muitos anos antes pelo escritor e historiador integralista Gustavo Barroso ( Brasil Colônia de Banqueiros, de 1934), que denunciava a existência de uma histórica cabala de financistas judeus, liderados pela Casa Rothschild, que trazia o Brasil amarrado à divida, como os principais responsáveis pelas mazelas nacionais.

(*) A antinomia atrasado/evoluído que dominava o cenário das diferenças entre os países, inspirada no evolucionismo europeu, foi trocada depois da IIGM pela antinomia subdesenvolvido/desenvolvido, mais ao gosto dos cientistas sociais norte-americanos ( vide Walt Rostow – Etapas do Desenvolvimento Econômico, 1960

A culpa das elites

A explicação histórico-estrutural, alinhada com as teses do nacionalismo político dos anos 50, levava à conclusões políticas muito claras, visto que girava suas baterias não para baixo, para as idiossincrasias do povo brasileiro ou para a herança luso-monárquico-escravista, mas para cima, para a classe dominante ( ou para as suas elites, como muitos preferem dizer). Colonizada e irresponsável, insensível frente à miséria nacional e ao abismo das desigualdades, a oligarquia nacional, rica e egocêntrica, era a causadora do subdesenvolvimento.

A atrelar o destino nacional a uma Economia-Mundo que não favorecia os interesses gerais do povo, mantendo-o assim na marginalidade e no pauperismo, ela é quem devia responder pelo descalabro nacional. Concordavam ambas as correntes, tanto a marxista como a histórico-estruturalista, que o avanço do capitalismo condenava o país a estagnação e as massas à miséria.

A solução que apresentavam então, superadora do subdesenvolvimento, dividia-se entre a esperança da eclosão de uma Revolução Socialista, no caso dos marxistas, ou a alternativa reformista por meio da implementação da Política da Substituição das Importações, doutrina de origem cepalina ( da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina), que somente podia ser levada a diante pelo Populismo devido a sua inclinação dirigista e intervencionista. Para eles, o avanço do capitalismo desenvolvia o subdesenvolvimento.

A burocracia e o patrimonialismo

Ainda no quadro das explicações estruturais das razões do subdesenvolvimento brasileiro vale recordar a obra de Raimundo Faoro ( Os Donos do Poder, 1958). Livro que tornou-se um clássico da sociologia política brasileira. Faoro, fortemente inspirado pelas teorias de Max Weber, por igual, apontou sua acusação para cima, mas não para a mesma direção dos marxistas ou dos nacional-populistas. A responsabilidade pelo subdesenvolvimento, deduz-se da tese de Faoro, é do aparelhamento burocrático, herdeiro da administração colonial portuguesa. Trata-se do domínio de uma casta de altos funcionários aliada ao patronato político cujos interesses comuns formam uma associação parasitária. Juntos compõem uma rede que espalhada pelo país, extrai dele tudo o que pode.

Adonando-se dos principais postos e dos mais relevantes cargos da engrenagem administrativa e política do país, exercem eles um poder extraordinário que lhes permite acumular enormes fortunas, pois além de exaurir os excedentes nacionais, ela entende a coisa pública como extensão do seu patrimônio pessoal. Colocados habilmente fora do controle geral da sociedade ou imune a ele, multiplicam sem cessar as benesses e os favores que acreditam ter direito.

Esta verdadeira máquina político-administrativa controlada pelo estamento burocrático (que tem a nação sob tutela), ocupa o lugar , no entender de Faoro, que outrora fora o da antiga nobreza parasitária que cercava as cortes européias, vivendo ao abrigo dos reis. Trata-se de um tubaronato que, imune ao controle popular ou democrático, “ floresce e engorda”,... “acumulando fortunas devidas ao favor”. O escritor Lima Barreto por igual já havia denunciado o fenômeno segundo o qual “Não há homem influente que não tenha, pelo menos, trinta parentes ocupando cargos do Estado: não há lá ( em Os Bruzundangas, 1922) políticos influentes que não se julguem com o direito a deixar para os seus filhos, netos, sobrinhos, primos, gordas pensões pagas pelo Tesouro da República”. Donde se deduz que o caminho do rompimento final com o subdesenvolvimento se daria com a ruptura da tutela excercida pelo poder estamental-burocrático , no mais amplo sentido da palavra, sobre a totalidade da nação brasileira.